“La «fortuna topografica» dell’Ingegnere pare invero scadente. Un cosiddetto «Largo» a Milano su via Paolo Sarpi, altra Chinatown. E a Roma, nel più profondo Ardeatino, partendosi da una «piazza E. Montale» (da non confondere con una via Montale all’estremo NordEst, accanto a via R. Pampanini, via G. Pasquali, via M. Del Monaco), un desolato cul-de-sac fra i tanti: Pratolini, Fenoglio, Da Verona, ma anche Lorca, Kafka, Joyce, Proust. Ecco perché su radio-taxi si sentono specificazioni per un incrocio Pavese-Vittorini. Gli altri non fanno «civico». (Ma quanti vecchi amici sono diventati strade a cul-de-sac, secondo le Pagine Gialle, mannaggia)”.

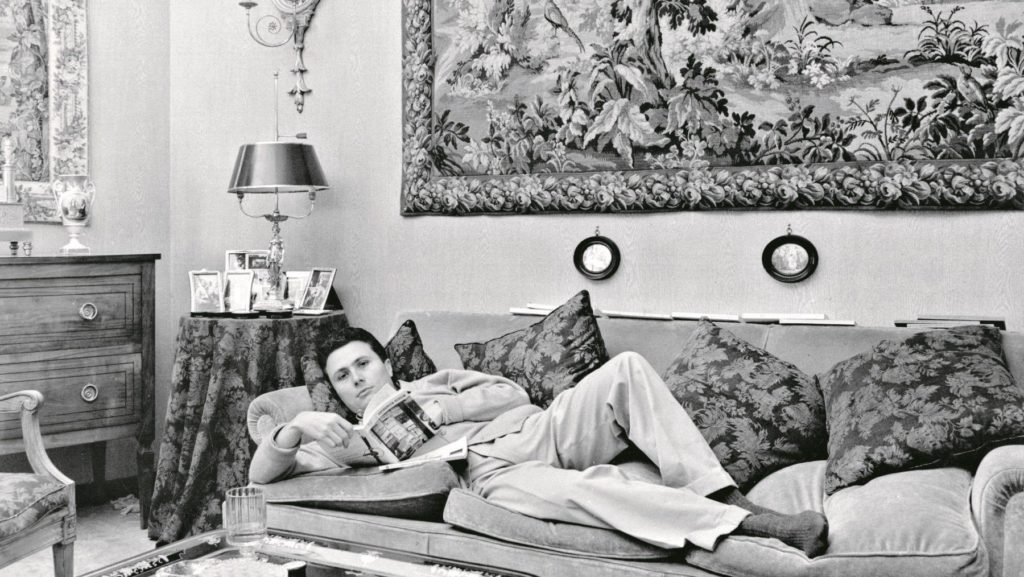

È un passaggio memorabile del ricordo dedicato a Carlo Emilio Gadda, l’Ingegnere in blu, firmato, con la consueta pungente e malinconica ironia, da Alberto Arbasino, lo straordinario scrittore scomparso questa settimana a 90 anni.

Se lo ricordiamo qui è perché Alberto Arbasino fu molto legato a Giovanni Testori e lo era stato innanzitutto proprio nel nome di Gadda. Nel 1960, a sei anni da Il dio di Roserio e a ciclo de “I Segreti di Milano” pressoché concluso, un Arbasino in cerca d’ideali compagni di strada, sulle pagine del «Verri» coniava per sé, Testori e Pier Paolo Pasolini, la celebre definizione di “nipotini dell’Ingegnere”, per sottolineare il loro comune debito verso il plurilinguismo di Gadda. Del resto, anche Pasolini aveva dato alle stampe le storie della sua periferia, quella romana, ed erano usciti in quegli anni Ragazzi di vita (1955) e Una vita violenta (1959).

Un mondo, quello del neorealismo, che in pochi anni stette molto stretto a tutti e tre e che, a Testori, era andato in frantumi con l’esperienza de L’Arialda, uno scandalo, ma soprattutto una liberazione per lo scrittore di Novate. Del resto, dopo Le piccole vacanze (1957) e il primo L’anonimo lombardo (1959), per Arbasino, nel 1963, arrivò il tempo di Fratelli d’Italia. Proprio in quell’anno, forse non a caso, spetta a lui registrare quel momento fondamentale di passaggio per Testori: “Mutamenti d’interessi, ripensamenti profondi, ragioni biografiche e i soprassalti d’una fioritura produttiva ricchissima ne fratturano da un paio d’anni la carriera letteraria così significativa e operosa”, scrive Arbasino nell’attacco della sua bellissima intervista a Testori che potete leggere in versione integrale sul sito dell’Associazione.

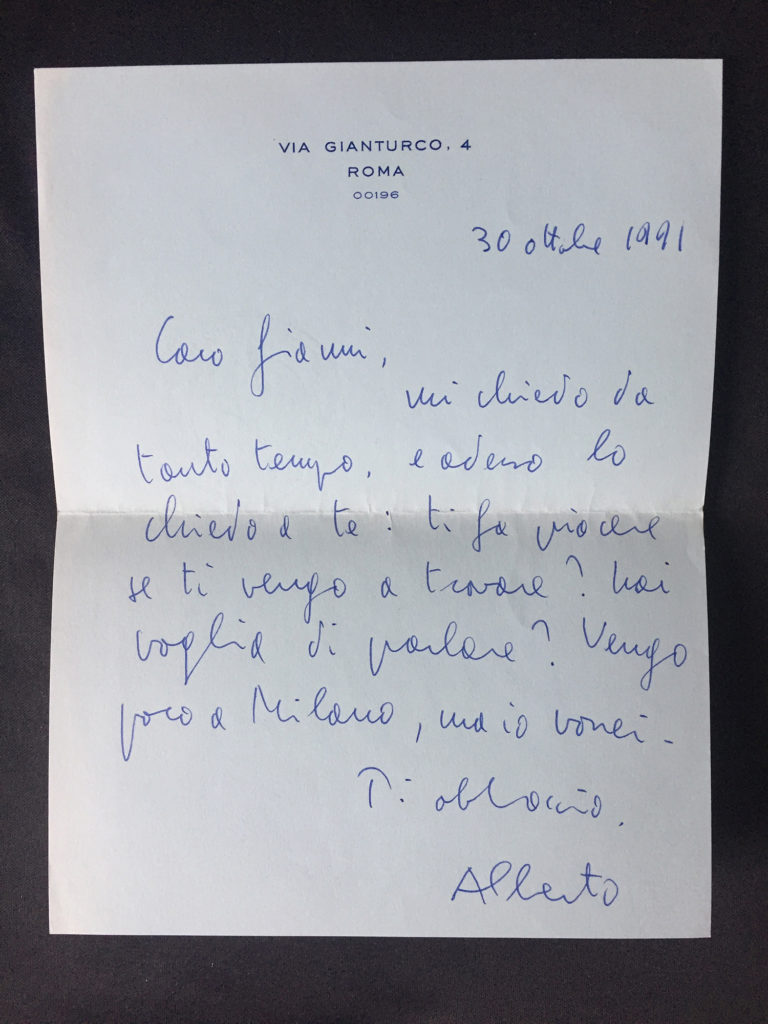

Del resto, l’amicizia tra i due fu una di quelle che durarono una vita, magari a distanza, sulla direttrice Milano-Roma, fino agli ultimi anni. E non solo in quelli topici in cui Testori lo accompagnava a colazione da Luchino Visconti e sedevano insieme (ufficialmente dal 1962), al tavolo della redazione di «Paragone Letteratura», diretta da Roberto Longhi e governata da Anna Banti. A testimoniarlo – è un ritrovamento proprio di pochi giorni prima di questa chiusura forzata – è una lettera di Alberto Arbasino, conservata nell’Archivio dell’Associazione al primo piano di Casa Testori. È l’ottobre del 1991, Testori è in piena lotta con il male dell’ultima battaglia contro la malattia, ma in cantiere ci sono ancora drammi teatrali e, sulle pagine del «Corriere della Sera», i suoi articoli escono a spron battuto. Tra un intervento dedicato ad Alberto Burri e uno a Keith Haring, s’incastona questa paginetta semplice, poche righe su un fondo carta da zucchero, parole limpide e asciutte, come si addice all’amicizia che l’età ha reso tersa ed essenziale.

A Giovanni Testori la città di Milano ha dedicato un grande giardino pubblico in una delle sue periferie della città, in fondo a Via Mac Mahon, a pochi passi dal Ponte della Ghisolfa, incastonato tra i quartieri di Villa Pizzone e della Bovisa. Niente cul-de-sac, insomma. Quando potremo uscire di casa, e tornare a passeggiare per le vie di Roma, ci auguriamo di poter attraversare, riconoscenti, piazza Alberto Arbasino e, se ci sarà una panchina, ne approfitteremo per riaprire uno dei due “Meridiani” con dedica che acquistammo qualche anno fa, alla presentazione con autore, nel foyer del Teatro Franco Parenti.

Davide Dall’Ombra