Marzo 1993. Per Bacon l’ultimo articolo di Testori

Sono numerose le sorprese che riserva l’inventariazione dell’archivio depositato presso Casa Testori. Decine di inediti, centinaia di elaborazioni finora sconosciute di testi celebri, carte capitali per comprendere l’esperienza artistica e umana di Giovanni Testori…

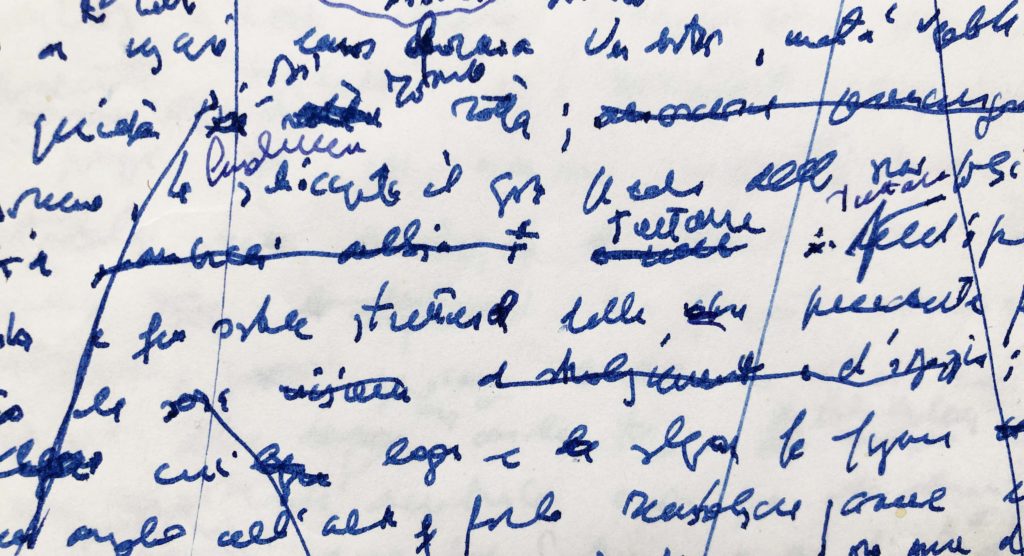

Tra i documenti che davvero danno il «magone», sono comparsi tre fogli manoscritti. Redatti in stilografica blu, solcati da tante frecce che innestano al testo le aggiunte dislocate tra i fogli, vergati nella tipica, orrenda grafia testoriana. Sono le ultime pagine scritte e pubblicate da Giovanni Testori: il destino volle che, nove giorni dopo, la mattina di un 16 marzo come oggi, chiudesse gli occhi per sempre…

È un articolo. Uscì sul «Corriere della Sera» del 7 marzo 1993: Gli assalti del destino, la recensione alla mostra di Francis Bacon a Lugano, che riproponiamo qui di seguito. Sono pensieri dominati da un sentimento di serenità, quasi composto. Al tratto, l’attacco tradisce un brivido, per ricomporsi nel volgere della riga: «La grande novità di questa bellissima rassegna, la prima realizzata dopo la morte dell’artista»… Al fondo del testo c’è solo la sigla, GT. Il consueto sigillo al testo finito qui si disarticola e scioglie, si fa simile a una stella, come potrebbe disegnarla un bambino. Quella stella sfilacciata sembra un sigillo sulla sua vita.

Della vita e dell’arte di Testori rimane tanto, nell’archivio di Casa Testori. Un garbuglio che, dagli anni della giovinezza, conduce a questi fogli estremi. Dove finalmente regna, «quietata», la pace. A tanti percorsi, a tante scoperte apre (e aprirà) lo studio di queste carte.

Gli assalti del destino

Corriere della Sera, 7 marzo 1993

La grande novità di questa bellissima rassegna, la prima realizzata dopo la morte dell’artista, ci coglie proprio lì, ad apertura. Contrariamente a come ci si era abituati, non è con un povero lacerto umano, né con una bocca ferita o spalancata in un urlo o in un vomito di sangue, e neppure con uno dei celeberrimi intrichi di siringhe, che essa si apre; bensì con un gruppo di 4 dipinti duramente decorativi e decoranti; uno dei quali si presenta addirittura con la forma e la pratica utilità di un paravento da salotto (1929-1930). La situazione figurativa di queste opere non risulta in nulla amabile, giocata com’è su un anonimo internazionalismo cubista che rivolga sguardi molto prodighi a figure come Ozanfant.

Così, sostiamo davanti a queste opere per cercare di comprendere la ragione critica della loro presenza; quando, di colpo, nel dipinto successivo (1933), l’estraneità decorante viene spezzata appunto perché vengono spezzati gli elementi stessi che la sostenevano; infatti dalle strutture di quest’opera, prende a uscire una forma verdastra, metà vegetale e metà animale. Ed ecco, ogni quiete della bella villa lacustre si rompe.

Il pittore, insomma, ha finalmente schiacciato il gran pedale della propria poesia di disperazione, di gloria e di morte. Tuttavia proprio così facendo la fredda e fin ostile struttura delle opere precedenti rimane come un punto che pare destinato a farsi insieme elemento di struttura portante e nello stesso momento elemento e luogo d’orgasmo, di sadismo e di tortura; quasi fosse il pilastro, o i pilastri, cui legare e slegare di continuo le povere figure umane, gettandole l’una contro l’altra, ora facendole rimbalzare come in un abbruttito gioco erotico, ora in uno sconcio gioco di rimbalzi.

In tal modo, pian piano, noi vedremo quegli elementi astratti delle opere iniziali diventare sedie, lettini ospedalieri, divani, porte, water, bidè, lavabi, frammenti di scale; diventare l’armamentario sacro e dissacranti di quell’immane operazione sulla vita e sulla chirurgia esistenziale in cui andrà via via crescendo, come in un inno lamentoso, la poesia ottenebrata e, insieme, lucidissima di Bacon.

Tutto sembra chiarirsi, a furia di assalti senza pace e, lì per lì, senza destino; ma noi non riusciremo mai a comprendere come lui, il grande Bacon, riesca a mescolare, attivamente, l’inferno a una sorta di regno di antichi imperi, di antiche porpore e di antiche glorie.

M’è già accaduto di scrivere più volte, ma pochi anni e, ora, quell’immane atto di distacco e di allontanamento che è la morte, sono stati sufficienti per trasformare “il genio che non sapeva dipingere” (distinzione, questa, cui Bacon stesso per non poco tempo ebbe a soggiacere) in uno dei più prestigiosi maestri della bellezza planante del secolo; e sia pur d’una bellezza tesa sempre sui limiti della febbre e della perdizione.

L’arruffato e raggomitolato copista dei Papi, che amava mostrarsi incerto e quasi umiliato nel realizzare dentro i suoi spazi subito memorabili la figura umana, mentiva? Certo giocava la carta non di chi non sapesse come la sua luce e il suo inferno battessero più dalla parte delle glorie enfatizzate della Sistina o dei fiori, delle rose e dei glicini di Monet, di quanto non fossero in qualunque modo legati all’iconografia dell’Espressionismo.

La seconda sorpresa dunque di questa mostra o, meglio, la totale riconferma ci è data dalla serenità, quasi dalla suprema atarassia cui, rivedendo il percorso del maestro, rivedendolo crescere su di sé, non più come un luogo di follia, bensì come un luogo di meditazione, ancorché terribile e rabbrividente, la grandezza del pittore inglese sembra destinarsi a farsi vieppiù esclamativa e solenne.

Qua e là, anzi, essa arriva a una sorta di ultimativa tenerezza; di rapina umana che non ci saremmo mai attesi. Quanti dipinti del nostro secolo possono ambire a dare un’immagine così fatale e totale della giovinezza come quelli che compongono il trittico dedicato a John Edwards?

Ricordo come se fosse accaduto ieri; nelle sale vuote del Tate di Londra dove di lì a poco si sarebbe aperta l’esposizione del 1985, il bellissimo giovane ritrattato, che tra l’altro fu l’ultimo amico del maestro, se ne stava lì di lato alle opere, con quel leggero impaccio che deve provare chi sente d’essere catturato dalle voci dell’eterno. Bacon lo guardava e sembrava, più che felice, quietato; una sorta di cosciente sorriso che aveva finalmente fatto cadere a pezzi il grifagno becco da corvo disperato di sempre. Fu l’ultima volta che lo vidi e gli parlai.

Oggi, riguardando, a Lugano, quell’opera risento lo stesso struggimento d’una freddezza primaria che volle sembrare di morte, di strage e di tortura ed era, forse, fin dall’inizio un modo per perdersi nella salvezza e per salvarsi dalla perdizione. Un genio, solo un genio può portarci a queste soglie per mostrarci che, pur nell’immensità delle domande tragiche, si vuole estrema la leggerezza di lui, l’amore. Che sull’urlo o dall’urlo di Oreste può discendere anche la dolcezza, che so, d’un Lucien Létinois: “Il patinait merveilleusement”.